Indonesisches Kunsthandwerk hat einen internationalen Ruf. Der Begriff, der einem zuerst einfällt, ist sicherlich „Batik“. Das Wort stammt aus dem Javanischen und ist zusammengesetzt aus „amba“ (schreiben) und „titik“ (Punkt). Die Entwicklungsgeschichte von Batik ist bis ins 12. Jahrhundert belegt. Die Batikfarben und -formen sind sehr vielfältig.

Es wäre vermessen zu meinen, man könnte das Thema „indonesisches Kunsthandwerk“ im Rahmen eines Blog-Posts zufriedenstellend abhandeln. Deswegen greifen wir hier beispielhaft ein paar Facetten auf, die wir in Sidemen – dem eigenen Interesse folgend – näher betrachtet beziehungsweise erlebt haben.

1. Die sogenannten Lontar-Schriften (Palmblätterschriften) stehen in einer jahrhundertealten hindu-buddhistischen Traditionslinie. Sie zählen zu den wichtigsten Geschichts- und Kulturtexten der balinesischen Kultur und decken unterschiedliche Themenfelder ab, die von religiösen Erzählungen über Gesundheitsregeln bis zu Illustrationen reichen. Für die Balinesen ist Lontar die Manifestation von göttlicher Erkenntnis. Deshalb feiern sie halbjährlich Lontar-Zeremonien (Kliwon Wuku Watugunung).

Wir trafen eine junge Frau, die uns anhand von praktischen Beispielen demonstrierte, wie diese Technik funktioniert. Für Lontar werden die Blätter der Asiatischen Palmyrapalme verwendet, die u.a. in Ostbali heimisch ist. Die Blätter müssen bestimmte Maße haben und werden in einem aufwendigen Verfahren halt- und beschreibbar gemacht. Die Schriftzeichen, Symbole und Darstellungen werden mit mit einer Art stumpfem Messer eingeritzt. Es darf nur die Oberfläche des Palmblattes durchdringen. Diese „Gravuren“ werden dann mit Kerzennussasche (auch „Lichtnuss“) gefüllt; die überschüssige Flüssigkeit wird abgewischt.

2. Wer durch Bali reist, kommt unweigerlich – insbesondere in den touristisch geprägten Orten – an Silberschmuckläden und -werkstätten vorbei. Beliebt bei Touristen sind Workshops, bei denen man unter fachkundiger Leitung sein persönliches Schmuckstück herstellen kann. In unmittelbarer Nachbarschaft unserer Unterkunft in Sidemen entdeckten wir beim Nachhausegehen ein Schild „Mei Silver Class“ schauten dort vorbei und Eva entschied sich, am nächsten Tag an einem Workshop mit Mei teilzunehmen.

Im ersten Schritt wird dabei eine bestimmte Menge Silber zusammen mit etwas Kupfer (zur Härtung) zu einem Werkstück verschmolzen.

Sodann wird der Rohling in mehreren Teilschritten mit einer Walze in einen Strang geformt.

Danach wird der Strang in die gewünschte Schmuckstückform gebracht, gehämmert, geschliffen, geätzt und zum Schluss poliert.

Et voilà, das Schmuckstück ist bis aufs Polieren fertig!

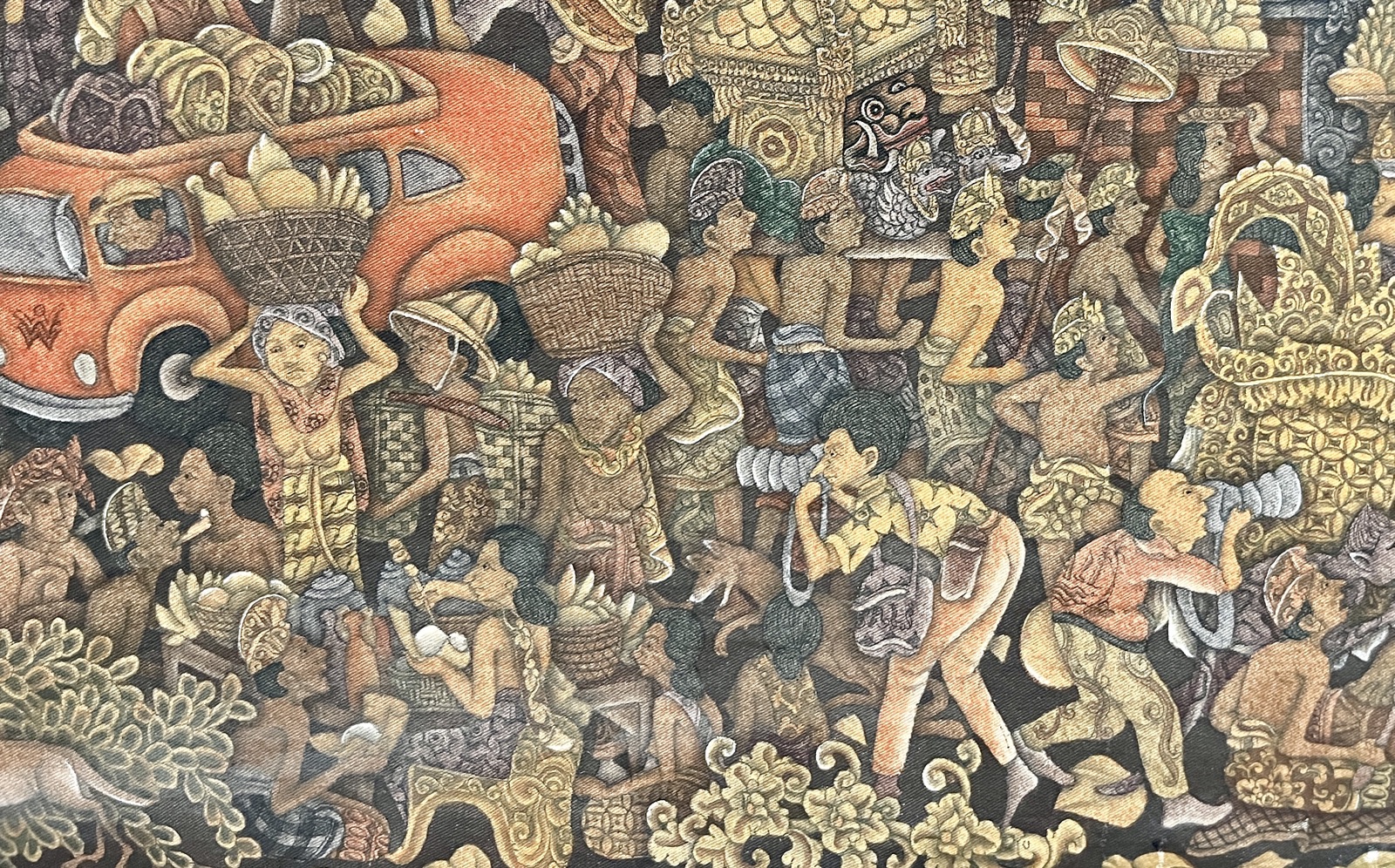

3. Sidemen gilt als Zentrum für die sogenannte Songket-Weberei. Dabei werden dem Stoff zusätzliche Gold- oder Silberfäden eingefügt. Songket-Stoffe waren früher der oberen Kaste vorbehalten. Die Webereien, die wir besucht haben, bieten jedoch, dem Kundenwunsch entsprechend, auch andere Stoffe an. Denn Songket-Stoffe haben einen großen Nachteil: Man kann sie nicht einfach in die Waschmaschine stecken 😉.

Eine Mehrheit der angebotenen Schals, Wickelröcke und Schultertücher wird in der Ikat-Technik erstellt. Das Wort bedeutet „verbinden, verknoten“.

Meistens befinden sich die Webstühle in separaten Räumlichkeiten, manchmal aber auch direkt im Verkaufsraum. Übrigens sind in vielen Privathäusern Sidemens gleichfalls Webstühle anzutreffen, die durchaus noch in Benutzung sind.

Abschließend noch eine kurze Demonstration dieser aufwendigen Handwerksarbeit, die hohe Konzentrationsanforderunden stellt:

PS: Natürlich haben wir bei dieser Vielzahl an schönen Stoffen auch das eine oder andere Mitbringsel erstanden 😉.