Wie passt denn der italienische Edelsportwagen zu einem Vulkankrater? Wir bitten um ein wenig Geduld, die Auflösung dieses Rätsels erfolgt noch im Rahmen dieses Beitrags. Für die ganz Neugierigen sei schon vorab verraten, dass man tatsächlich mit einem Lamborghini auf den Ijen-Kraterrand fahren kann,

Auch der Ijen ist ein Social-Media-Star erster Güte, wenn es um indonesische Vulkane geht. Er liegt weit im Osten von Java und ist häufig der letzte Stopp, wenn man von Java nach Bali reist und mit der Fähre übersetzen möchte (so bei uns). Und es kommen viele Bali-Touristen im Rahmen einer fast schlaflosen anderthalbtägigen Gewalttour zum Ijen. Es locken vor allem das „blaue Feuer“, das manchmal im Dunkeln unten im Krater zu sehen ist, und der Fakt, dass im Ijen heute noch unter schwierigsten Bedingungen Schwefel abgebaut wird.

Das wollten auch wir sehen und erleben.

Und wir hatten Glück, dass wir den Ijen überhaupt besteigen durften. Denn die Wochen zuvor war er gesperrt – Vulkanaktivität. So wird man daran erinnert, dass der Vulkan eben ein Naturphänomen und keine Disneykulisse ist. Aber der Abstieg in den Krater war nicht erlaubt.

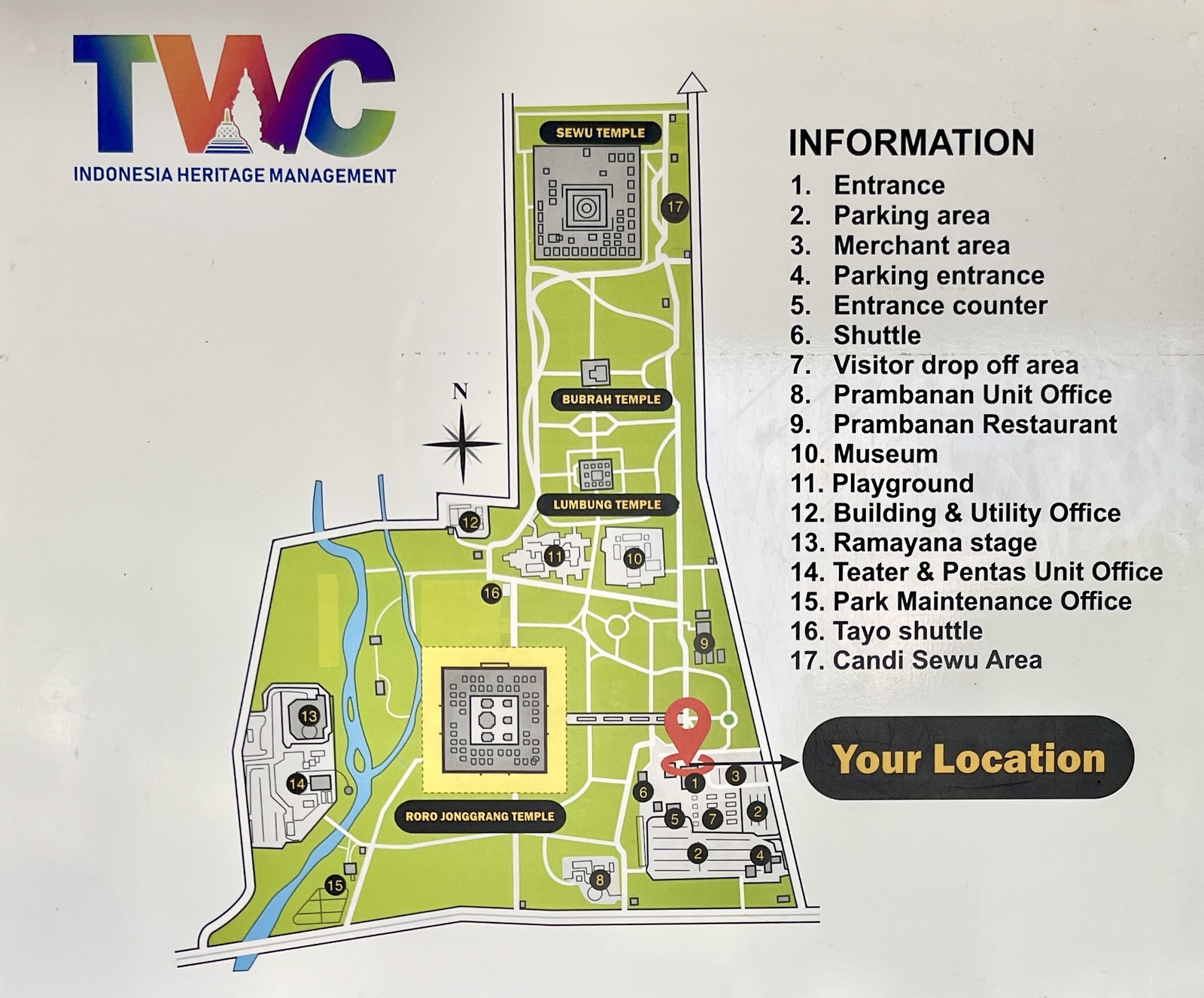

Daher hieß es abermals früh aufstehen, Aidey holte es um 1.30 Uhr vom Hotel ab. Etwa anderthalb Stunden später trafen wir am Ijen-Parkplatz ein. Ganz schön was los.

Nach einer kurzen Kaffeepause wird uns unser „local guide“ zugewiesen. Er hat früher im Krater Schwefel abgebaut, ist 38 Jahre alt (und sieht mindestens 10 Jahre älter aus), spricht kaum Englisch. Wir sind zusammen mit vier Spaniern Mitte dreißig in seiner Gruppe. Wir machen uns gemeinsam an den Aufstieg. Es geht ziemlich steil zur Sache, man muss aufpassen nicht wegzurutschen, denn stellenweise ist der felsige Boden mit Sand bedeckt. Der Weg ist drei Kilometer lang, und gute Bergwanderer brauchen unter diesen Bedingungen etwa anderthalb Stunden bis oben. Stirnlampen sind erforderlich und dicke Klamotten (Mütze, Kapuze), vor allem oben. Daher kommt man beim Hochgehen ordentlich ins Schwitzen.

Am Ijen ein ähnliches Bild wie am Bromo. Hier sind zum Teil Leute unterwegs, die im normalen Leben ihre Beine hauptsächlich zum Abstützen beim Sitzen nutzen. Bereits nach ein paar hundert Metern müssen sich die Ersten, nach Luft ringend, setzen, Wasser trinken, pausieren. Und auch einer der Spanier aus unserer Gruppe fängt nach dem ersten Kilometer an zu hecheln. Im Verlauf des Aufstiegs ist er zeitweilig so fertig, dass er sich setzen muss und nur noch stammeln kann.

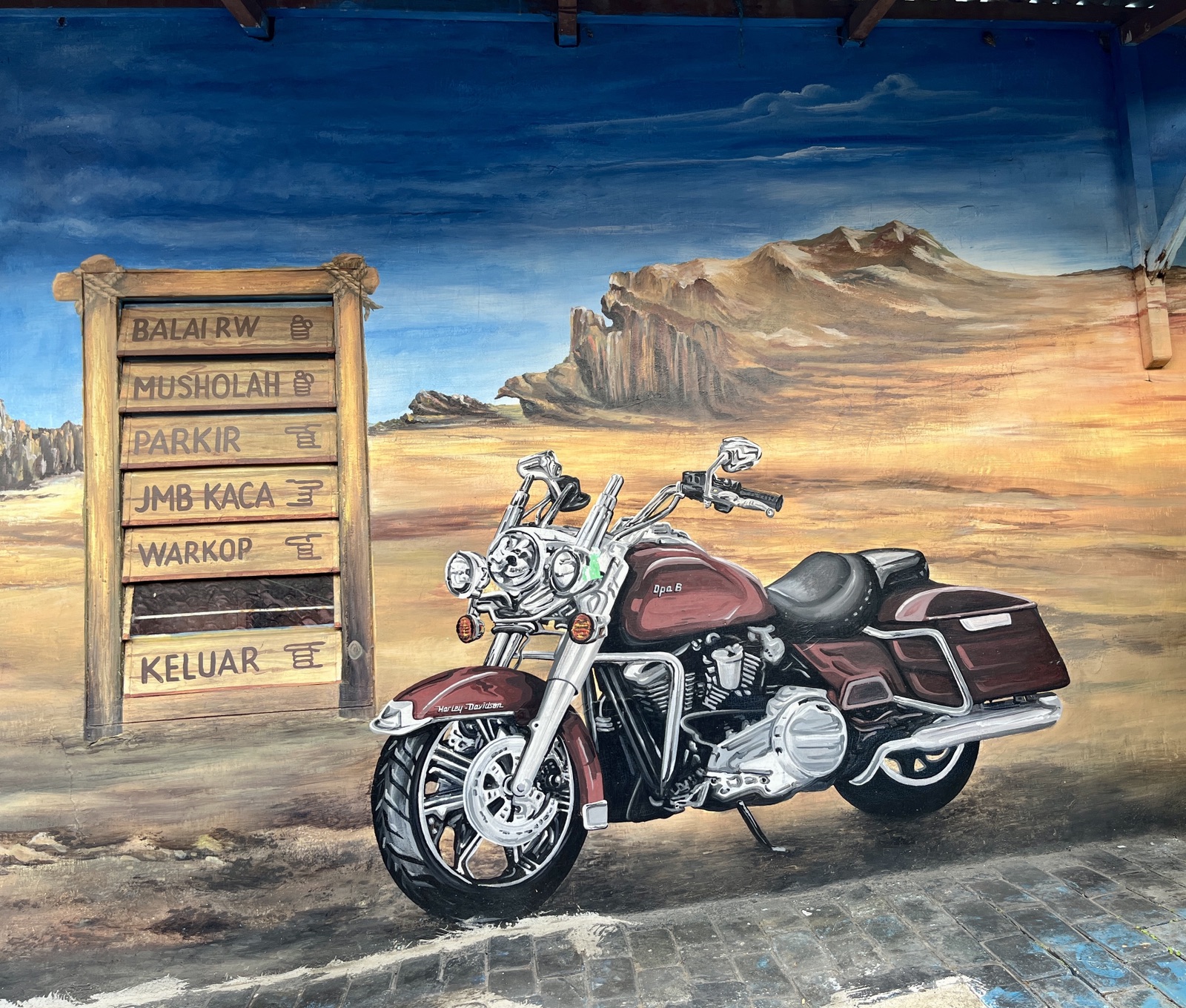

Tja, für solche Leute ist der Lamborghini da 😉. Der ganze Tross wird nämlich begleitet von findigen Einheimischen, die den erkennbar Schwächelnden „Lamborghini, Lamborghini“ zuraunen. Wer nicht mehr kann oder keine Lust mehr hat, begibt sich auf Karre, die von hinten geschoben und von vorne gezogen wird.

Für uns ist das sehr befremdlich, aber unser Guide erklärt radebrechend, dass das ein gutes Geschäft sei: Der Transport hoch und runter kostet 2,5 Millionen Rupiah (ungefähr 150 Euro), runter geht’s für eine Million. Zum Vergleich: Ein Kellner in einem einfachen Warung in Indonesien verdient den Gegenwert einer Lamborghini-Tour auf den Berg. Touristen auf diese Weise zu transportieren ist allemal besser als im Krater Schwefel abzubauen.

Und: Unser Spanier hält durch!

Der Blick auf den Kratersee lohnt die Mühen des Aufstiegs.

Er ist 960 Meter lang, 600 Meter breit und bis zu 200 Meter tief. Das Grün-Blau ist auf die hohe Konzentration von Alaun, Schwefel und Gips zurückzuführen. er wird auch als „größtes Säurefass der Welt“ bezeichnet. Die hin und wieder auftretenden bläulichen Flammen sind brennende Schwefelgase.

Die Schwefelarbeiter arbeiten nur nachts. In einer Schicht schafft ein Arbeiter dreimal bis zu 90 Kilogramm Schwefel über den Kraterrand bis zur Sammelstelle in zwei Kilometern Entfernung. Der Rohstoff wird zum Bleichen und für die Herstellung von Autobatterien verwendet.

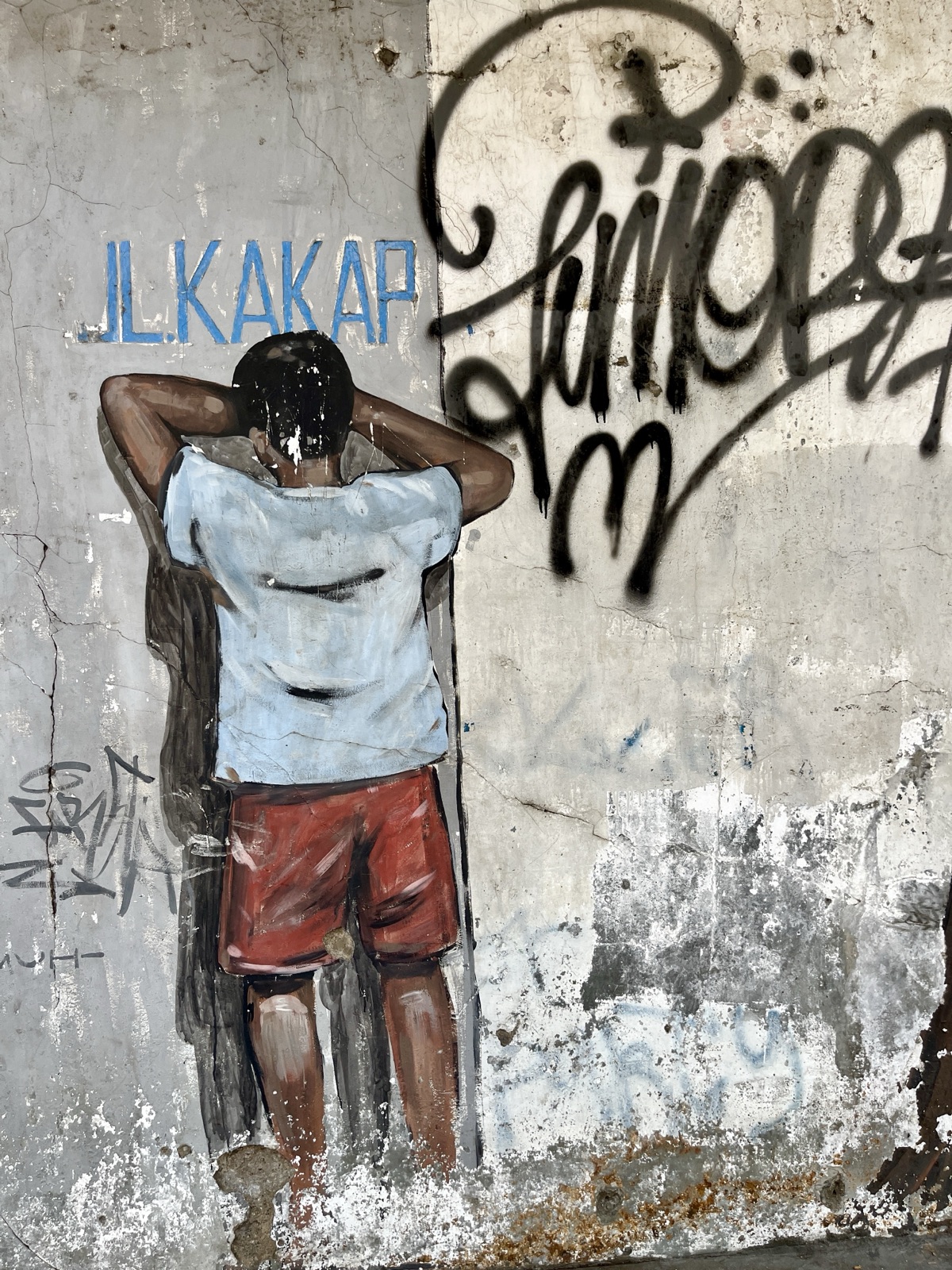

PS: Natürliche ist der Ijen ein Insta-Hotspot!