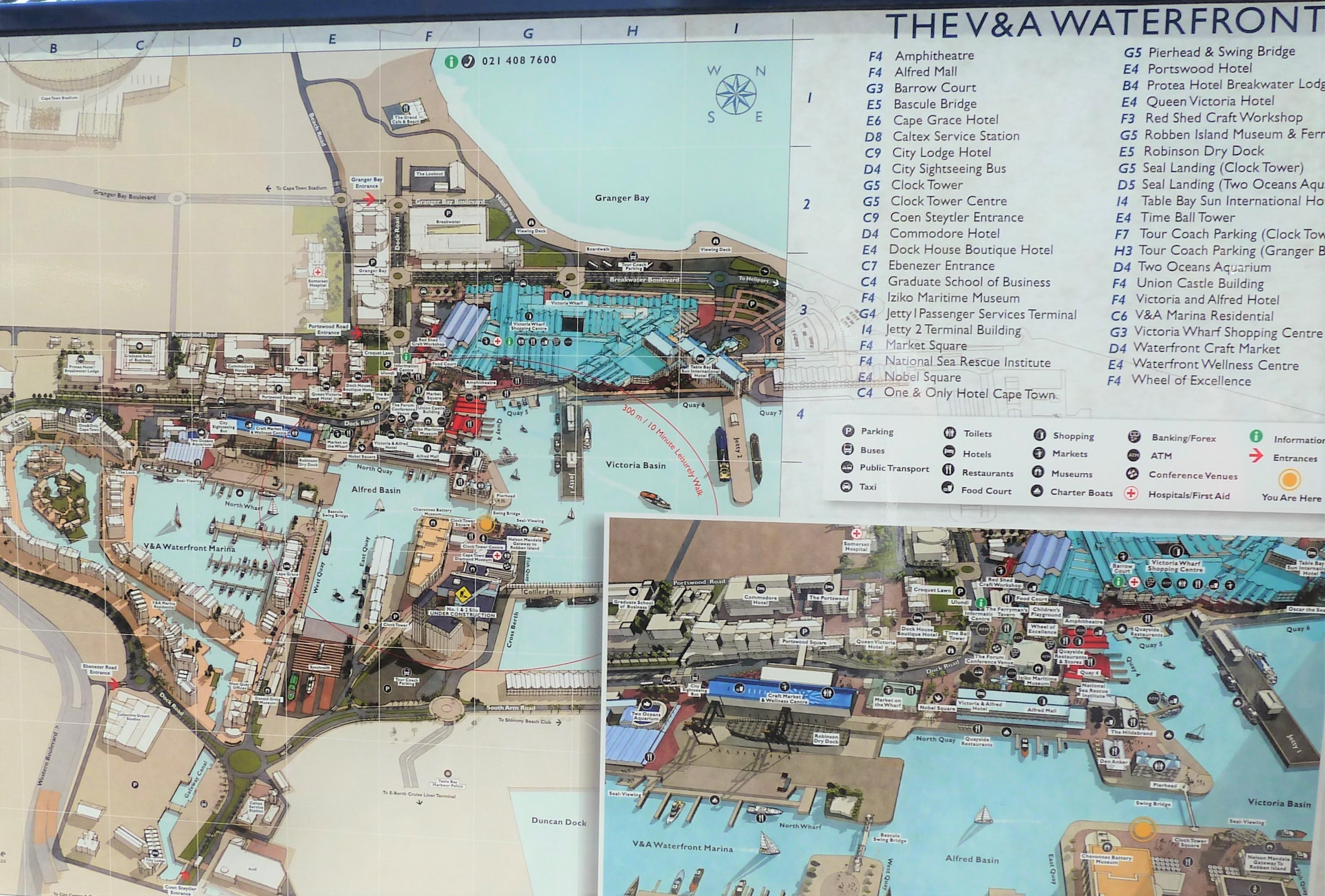

Man kann die meisten Sehenswürdigkeiten in Kapstadt sehr gut zu Fuß erreichen.

Auf diese Weise bekommt man außerdem einen guten Eindruck von der Atmosphäre in dieser Metropole. Zumeist geht es gelassen zu in Kapstadt. Die Menschen wirken entspannt und sind freundlich und hilfsbereit. Es heißt, in Johannesburg werde das Geld verdient, in Kapstadt gelebt. Daher nimmt man es bei Verabredungen mit der Zeit wohl nicht ganz so genau.

Zu manchen Tageszeiten, beispielsweise morgens bis neun oder am Nachmittag ab 16.00 Uhr, geht der städtische Puls hoch. Außer den auch sonstwo üblichen Bussen sind dann viele Pick-ups und Kleinbusse unterwegs, die die Menschen zur Arbeit in die City oder die Außenbezirke fahren.

Es wird deutlich, dass das Auto im südlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents eine wichtige (Status-)Rolle spielt. Die Südafrikaner, insbesondere die Kapstädter, gelten als „petrolheads“, also Autoverrückte. Es heißt, so mancher wäre bereit, mehr für sein Auto als für sein Haus auszugeben … Die Victoria Road in Camps Bay, unweit von unserer Unterkunft, gilt als Auto-Flaniermeile. Da schieben sich die Boliden am Freitagabend im Schritttempo an den Tischen der Cafés, Bars und Restaurants vorbei.

Durch die Edelkarossen britischer und deutscher Herkunft und andere Wohlstandssymbole wirkt die Armut, die sich selbst im vergleichsweise reichen Kapstadt nicht verstecken lässt, bisweilen um so krasser. Viele Menschen versuchen, mit einfachen Dienstleistungen über die Runden zu kommen. Beispielsweise beschäftigt man als Autofahrer beim Tanken nicht selten gleich mehrere Mitarbeiter – einer putzt die Scheiben, ein weiterer bedient den Zapfhahn. Und ein dritter kassiert. Ähnliches erlebt man im Supermarkt an der Kasse, wo der Einkauf in Tüten gepackt und dann zum Auto getragen wird.

Für uns Europäer ist das gleichermaßen ungewohnt wie verwirrend, weil wir darauf getrimmt sind, dass Personal teuer und deshalb auch rar ist. Nicht so in Südafrika. Ungelernte und Analphabeten gibt es viele, und sie versuchen mit ein paar Rand Trinkgeld hier und einem kleinen Aushilfsjob da irgendwie zu überleben. Ein weiteres allgegenwärtiges Beispiel sind die sogenannten Car Guards. Man trifft sie überall an, wo man Autos abstellen kann. Die Auto-Wächter, oft zu erkennen an einer grellen Sicherheitsweste, weisen Autofahrer auf freie Plätze ein und wachen darüber, dass das Gefährt bei der Rückkehr keinen Schaden nimmt. Die Guards haben in aller Regel keinerlei offiziellen Status. Ihre Tätigkeit nimmt bisweilen skurrile Züge an, wenn sie den Autofahrer mit ernster Miene und hektischen Handzeichen auf einen bestimmten Platz dirigieren, obwohl der gesamte Parkplatz leer ist. Für viele Südafrikaner scheinen die Car Guards eher Bettler in speziellem Gewand zu sein …

Der Kulturenmix in Kapstadt ist faszinierend – auch wenn man von Afrika-Kennern hört, dass Kapstadt so ziemlich die „unafrikanischste“ Stadt in Afrika sei. Die Vielfalt zeigt sich im Alltag, bei den Gastronomieangeboten, in Kunst und Kultur und bei der religiösen Orientierung. Capetown ist gleich zweifache Bischofsstadt (für die römisch-katholische und die anglikanische Fraktion), hat diverse weitere christliche Gruppierungen, man sieht Synagogen, Buddhisten- und Baha’i-Tempel. Die zweitgrößte Glaubensrichtung ist der Islam, der sich im Stadtbild u.a. mit dem ältesten Viertel von Kapstadt zeigt: Bo-Kaap. Das Moslem-Viertel ist nur wenige Gehminuten von der Waterfront entfernt und zieht mit seinen kleinen farbenprächtigen Häusern und kopfsteingepflasterten Straßen viele Besucher an. Und immer mehr Kapstädter, die vor allem hier wohnen wollen, weil es „cool“ ist.

Dass Bo-Kaap von den brutalen Umsiedlungsprogrammen im Zusammenhang mit den Apartheid-Gesetzen verschont blieb, ist darauf zurückzuführen, dass man hier seinerzeit zu viel Widerstand von den Einwohnern fürchtete. Die bis 1994 andauernde Apartheidspolitik sah getrennte Welten für die jeweiligen „Rassen“ vor. Stadtplanerisch bedeutete das für Kapstadt in erster Linie: Das Zentrum und die besten Wohnlagen außerhalb der Stadt wurden den Weißen zugeordnet. In diesem Zuge wurden die sogenannten „Coloureds“ aus zentrumsnahen Wohngebieten vertrieben und die schwarze Bevölkerung in den Außenbezirken angesiedelt. „Coloureds“ sind in der Apartheid-Ideologie eine eigene „rassische Kategorie“ von „Mischlingen“ mit europäischstämmigen Vorfahren. Sie nahmen eine Mittelposition zwischen den privilegierten Weißen und den entrechteten Schwarzen ein. Zu trauriger Berühmtheit in diesem Kontext gelangte das multikulturelle Viertel District Six, das in den 1960er-Jahren dem Erdboden gleichgemacht wurde, um Wohnraum für die Weißen zu schaffen. Das Viertel, in dem damals Händler, befreite Sklaven, Künstler, Arbeiter und Einwanderer lebten, wurde per Gesetz (Group Area Act) von der Regierung zu einem rein weißen Wohngebiet erklärt. In der Folge rückten die Bulldozer an und walzten alle Häuser nieder. 60.000 Menschen wurden gewaltsam umgesiedelt.

Wir haben ein kleines Museum, das diesen Vorgang auf eindrucksvolle Weise aus der Sicht der Betroffenen darstellt, besucht, das District Six Museum. Am Einzelschicksal versteht man eher, was menschenverachtende Politik anrichten kann.

Es wird sicher noch Generationen dauern, bis das Gift der Apartheid in Südafrika gänzlich seine Wirkung verloren hat. Man spürt selbst als „naiver“ Besucher, dass der Rassismus hier noch den Alltag prägt – obwohl sich bestimmt schon viel zum Positiven verändert hat, seit Nelson Mandela 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika ernannt wurde.

In diesem Zusammenhang ist definitiv ein Township-Besuch sehr lehrreich. Zum Zeitpunkt unserer Reise waren organisierte Touren in diese Wohngegenden aber noch nicht gang und gäbe.

Kapstadt hat aus unserer Sicht für jeden Bedarf und für jede Stimmungslage etwas im Angebot. Wer gerne abseits von den großen Shopping Malls in Geschäften stöbert und originelle Klamotten, Schuhe, Dekor oder handwerkliche Kleinkunst sucht, wird sicherlich in der Kloof Street oder dem Greenmarket Square fündig. Außerdem ist stets irgendwo Markt!

Und wer alles in einem erleben möchte, begibt sich am besten in die Long Street. Sie ist (nach der Adderley Street) die zweitälteste Straße der Stadt. Die Long Street ist ein Kaleidoskop an coolen Bars, Cafés und Restaurants, trendigen Boutique-Hotels und Backpacker-Unterkünften, Buch- und Weinläden. In früheren Zeiten war die Gegend berüchtigt, heute ist sie hip. Man sieht wunderschön restaurierte Fassaden, schmiedeeiserne Balkongeländer und Gebäude aus unterschiedlichen Bauperioden.

Einer der vielen Reize Kapstadts ist neben der Stadt selbst seine Umgebung. Schon nach kurzer Autofahrt ist man entweder in der freien, rauen Natur der Kaphalbinsel, in den schönsten Weingegenden (um Stellenbosch) oder an einzigartigen Stränden, die sich wie Perlen an der Schnur an der Küste aneinanderreihen. Die Badefreude wird nur hin und wieder getrübt durch Hai-Warnungen. Aber viele Südafrikaner hindert sie keineswegs daran, beherzt in die Brandung einzutauchen. Da gönnt sich der Europäer dann doch eher ein Stück Käsekuchen im Strandcafé und wartet wie der Seehund auf die grüne Flagge 🙂 .